名 天黑时自己报出姓名

猗嗟名兮,美目清兮 ——《诗经》

❶

❷

❸

❹

❺

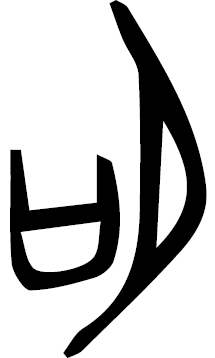

名,甲骨文字形❶,这是一个会意字,《说文解字》:“名,自命也。从口从夕。夕者,冥也。冥不相见,故以口自名。”张舜徽先生说:“许君云自命者,谓自呼其名也。古者严男女之防,《礼记·内则》所云:‘夜行以烛,无烛则止。’盖所以闲内外者为至密,故禁冥行。冥行则必自呼其名,使人知之,所以厚别远嫌也。此篆说解,足补古代礼制之遗,最为可据。”

人出生三个月,父母就要取个名字,以分别于他人。这个“名”必须自称,平辈之间甚至一般关系的尊长对晚辈都必须以“字”来称呼对方,以示尊重。比如诸葛亮字孔明,别人称呼他时,必须称“孔明”,他自称时,必须称“亮”,绝对不能反其道而行之。由此也可见“指名道姓”即是不尊重对方的表现。

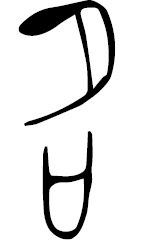

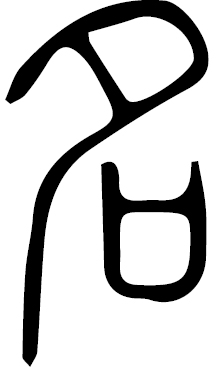

名,甲骨文字形❷,方向相反,但还是从口从夕。金文字形❸和❹,变成了上下结构。小篆字形❺,紧承金文字形而来。可以看出,从古至今,“名”这个字都没有什么大的变化。

有个成语叫“不名一钱”或“不名一文”,形容极其贫穷,连一枚钱、一文钱都没有。这个成语中的“名”是什么意思呢?

这个成语出自《史记·佞幸列传》中邓通的故事,知道了这个故事,就会明白“不名一钱”是一个多么刻薄的词。

邓通是掌管船舶行驶的小吏,因为行船时必须戴黄帽而称之为“黄头郎”。汉文帝有一次梦见自己上天,背后有黄头郎推了一把,回头一看,只见这位黄头郎衣服的横腰部分,衣带在背后打了结。醒来后到处寻找,发现邓通的衣服跟梦中所见一模一样,邓通就这样得了宠,“于是文帝赏赐通巨万以十数,官至上大夫”。有趣的是,相士为邓通相面,却声称邓通“当贫饿死”,汉文帝很生气,说:“能富通者在我也,何谓贫乎?”于是干脆赐给邓通一座铜山,允许他自己铸钱,号为“邓氏钱”,通行天下。铸钱必须官铸,邓通竟然可以私铸,其富可想而知。

汉景帝即位后,不仅免了邓通的官,而且将他的家产尽数没收,邓通的结局是“竟不得名一钱,寄死人家”。司马贞《史记索隐》中解释说:“始天下名‘邓氏钱’,今皆没入,卒竟无一钱之名也。”原来,邓通私铸的钱取名“邓氏钱”,此时被全部没收后,再也没有一枚钱可以名为“邓氏钱”了!

这就是“不名一钱”的来历。王充在《论衡·骨相》篇中简洁地总结道:“文帝崩,景帝立,通有盗铸钱之罪,景帝考验,通亡,寄死人家,不名一钱。”由不能再取名“邓氏钱”而引申为私人占有,“不名一钱”或“不名一文”因此意为私人不占有一枚钱或一文钱。

“名”还有一个最为奇特的义项。《诗经·猗嗟》是一首赞美少年射手的诗篇,其中吟咏这位少年射手“猗嗟名兮,美目清兮”,《尔雅·释训》如此解释这个“名”:“猗嗟名兮,目上为名。”“目上”即眉睫之间。《毛传》则说:“目上为名,目下为清。”清代学者陈奂说:“名与清,皆美目也。”至今仍有“名目”一词。

《却坐图》宋代佚名绘,绢本设色,台北“故宫博物院”藏

这幅画描绘的是汉文帝时袁盎谏止宠妃慎夫人与帝、后并坐的故事。文帝游上林苑,慎夫人僭坐帝旁,袁盎面谏,谓帝既有后,不当容其妃同坐于侧,否则尊卑失序,终会祸及慎夫人。帝纳其议,慎夫人亦赐金袁盎。慎夫人僭坐,实际是名不正,行亦不当,皇帝可以默许,但一旦以名实责之,立刻理亏。

图中右侧,汉文帝居中坐在宝座上,表情严肃,右手按膝,左手扶椅,似在沉吟倾听。文帝左首圆墩上坐着慎夫人,低头沉默,微露不悦。四位宫女在后面侍立静听。袁盎弓背弯腰,两手举笏,作面奏君王状,神情坚定坦然。左上一皇宫卫士,手执金瓜,威风凛凛,似只等皇帝一声令下。幅上无名款,人物线条流利简洁,树石刻划精谨,为南宋院体画佳作。