飞扬跋扈

“跋扈”指的到底是什么东西?

杜甫在《赠李白》一诗中写道:“痛饮狂歌空度日,飞扬跋扈为谁雄。”这是描写李白越出常规,不受任何拘束的情态。不过,后来“飞扬跋扈”这个成语变成了一个贬义词,形容骄横放肆,恃强暴戾。

“跋扈”这个词的语源非常有意思。“跋”的本义是踏草而行或翻山越岭;《尔雅·释山》中解释说,“扈”是用来形容山的:“山大而高,崧;山小而高,岑;锐而高,峤;卑而大,扈;小而众,岿。”大而高的山称作“崧”(通“嵩”),小而高的山称作“岑”,高而尖的山称作“峤”,低而大的山称作“扈”,丛列的小山称作“岿”。

明人张存绅所著《雅俗稽言》由此解释说:“按《尔雅》山卑而大曰扈。跋扈者,言强梁之人,行不由正路,山卑而大,且欲跋而踰之也。”这是从字面意义上来解释的,“跋扈”是指强盗作案,当然不敢走正路,于是就翻过低低的山,去山那边打家劫舍。

还有一种说法出自唐代学者颜师古。清代外方山人所辑《谈徵》一书中引述了颜师古的这一解释:“跋扈,犹言强梁也。颜师古曰:扈,竹篱也。水居者于水未至先作竹篱,候鱼之入,水退,小鱼独留,大鱼跳跋扈篱而出,故言跋扈也。”

也就是说,“扈”是竹篱笆,在海边居住的百姓预先扎好竹篱笆,等涨潮的时候张开竹篱笆,水把鱼都带进来了,潮水退了之后,鱼自然就被阻在了竹篱笆里面。小鱼挣扎一番,徒劳无功,只好束手就擒;可是那些大鱼就不一样了,总是能够奋力从竹篱笆上面跳过去,此之谓“大鱼跳跋扈篱而出”,故称“跋扈”。

显然,这是东南沿海一带的渔业景象。魏晋南北朝时期,这种在海中捕鱼的方法已经广泛应用了,被当地渔民称作“扈业”或者“云扈”。唐代徐坚编撰的大型类书《初学记·州郡部》引述南朝学者顾野王《舆地志》中的记载:“扈业者,滨海渔捕之名。插竹列于海中,以绳编之,向岸张两翼。潮上即没,潮落即出。鱼随潮碍竹不得去,名之云扈。”

这种竹编的篱笆也称“簖(duàn)”或“滬”。清人阮文藻《观毒鱼》一诗中的诗句“小鱼戢(jí)戢波面浮,大鱼跋扈高一丈”,就是这种捕鱼法的生动写照。

不管是强盗还是大鱼,依靠的都是强力,因此就用“跋扈”一词来比喻那些恃强之辈。

东汉末年的外戚、权臣梁冀专擅朝政,肆意妄为。据《后汉书·梁冀传》载,汉顺帝、汉冲帝相继死后,梁冀立年仅八岁的刘缵(zuǎn)为质帝。质帝虽然年幼,但是很聪明,早就看到了梁冀的骄横之态,有一天上朝的时候,质帝看着梁冀,对群臣说:“此跋扈将军也。”梁冀心中大怒,当天就派人进献掺进毒药的饼汤,毒死了质帝。

梁冀实在太凶恶了,因此后人也用“跋扈将军”这个称呼戏称暴风。北宋陶谷所著《清异录》有“跋扈将军”一条:“隋炀帝泛舟,忽阴风颇紧,叹曰:‘此风可谓跋扈将军。’”

“飞扬跋扈”连用始于南北朝乱世。据《北史·齐高祖本纪》载,东魏丞相高欢的手下有一名大将叫侯景,拥兵十万,专制河南,高欢早已洞悉侯景的野心,对儿子说:“景专制河南十四年矣,常有飞扬跋扈志。”果然,高欢一死,侯景就投降了梁武帝。

“飞扬”是形容鸷鸟飞扬,“跋扈”是形容大鱼跋扈,自此之后就开始连用了。

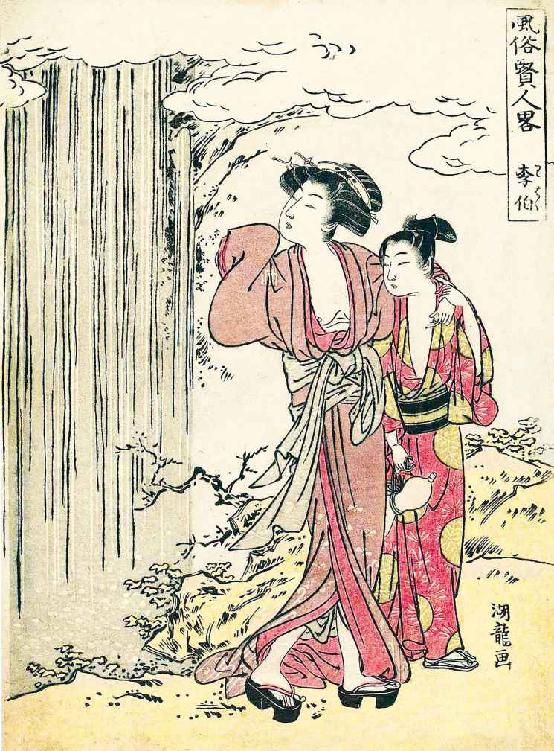

矶田湖龙斋(礒田湖龍斎,1735—1790),本姓藤原氏,俗称庄兵卫,原是神田小川町旗本土屋家的浪人,明和年间后期从事绘画的工作。虽然并非铃木春信直接门人,但画风深受其影响。与春信美人相比,他笔下的美人造型比较写实。

这幅画的是一个游女扮作李白的形象,作者将人物放到著名的望庐山瀑布的典型场景中,以使境界完整。扮成李白的游女一副醉容,步履蹒跚,整个依靠在一旁的婢女身上,还挣扎回望。婢女一手搀扶她,一手拎着一个硕大酒葫芦。“痛饮狂歌”的意思是略具了,“飞扬跋扈”方面却差得远呢。

《风俗贤人略 李白》,矶田湖龙斋绘,约一七七六—一七八一年。