裘 毛朝外的皮衣

彼都人士,狐裘黄黄 ——《诗经》

汉人徐幹在《中论·虚道》篇中引用谚语“救寒莫如重裘”,“重(ch5ng)裘”指厚毛的皮衣,可见在古人的日常生活中,“裘”是最重要的御寒衣物,因此可以想象,“裘”这个字被造出来的时候,一定反映了古人的某些生活习俗和衣饰礼仪。

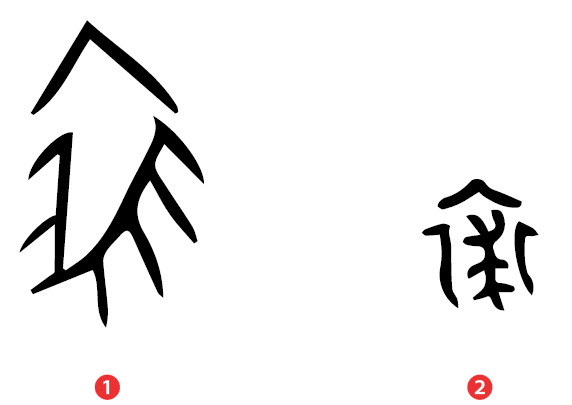

裘,甲骨文字形A,这是一个象形字,上面是衣领,下面是带毛的皮衣,请注意这件皮衣的毛是朝外的。金文字形B,外围变成了“衣”字,里面的下部仍然是带毛的皮衣,上部添加了一只手,表示用手提起皮衣。金文字形C,里面的那只手和外面的皮衣分离了。金文字形D,这是《说文解字》收录的古文,省去了外面的“衣”,其实就是“求”字。小篆字形E,变成了上中下结构。

《说文解字》:“裘,皮衣也,从衣求声。一曰象形,与衰同意。”“衰(su4)”是蓑衣,也是象形字,因此许慎说“与衰同意”,其实“裘”本来就是象形字,从以上字形看得非常清楚。许慎说“从衣求声”,乃是根据小篆字形的解释,不符甲骨文和金文的本义。

《诗经·都人士》中吟咏居住在京师的士人,有“彼都人士,狐裘黄黄”的诗句,郑玄解释说:“古明王时,都人之有士行者,冬则衣狐裘,黄黄然取温裕而已。”穿着狐裘而能看到黄黄的毛色,可见古时的“裘”毛是向外的。

《礼记·玉藻》中有关于“裘”的各种等级制区分和穿“裘”的各种礼仪。在行礼或者见宾客时,“裘”的外面必须加一件罩衣,称作“裼(x~)衣”,否则会被认为不敬。裼衣披在肩上,但是无袖,以便露出里面的“裘”的颜色。“裘”本来已美,裼衣的作用是飘扬飞舞更助其美,因此裼衣的颜色必须与“裘”之色相配。

“君衣狐白裘,锦衣以裼之。”狐白裘是最贵重的裘,国君所穿,用锦衣作裼衣。“君之右虎裘,厥左狼裘。”国君的卫士,居右的穿虎裘,居左的穿狼裘,以示威猛。“士不衣狐白。”狐白毛极少,以少为贵,只能国君穿,士阶层是不能僭越的。“君子狐青裘豹褎,玄绡衣以裼之。”“褎”是“袖”的古字。大夫和士穿狐青裘,用豹皮装饰衣袖的边缘,用丝绸所制的黑色罩衣作裼衣。“麛裘青犴褎,绞衣以裼之。”“麛(m!)”是幼鹿,“犴(3n)”是北方的一种野狗,麛裘是用幼鹿皮制成的白色皮衣,用青色的野狗皮装饰衣袖的边缘,用苍黄色的罩衣作裼衣。“羔裘豹饰,缁衣以裼之。”羔裘即黑羔裘,用豹皮装饰衣袖的边缘,用黑衣作裼衣。“狐裘,黄衣以裼之。”狐裘用黄衣作裼衣。

平民百姓不能穿以上各种“裘”,而只能穿“犬羊之裘”,而且“不裼,不文饰”,既不能穿裼衣,也不能在“裘”上作各种装饰。“吊则袭,不尽饰也。”“袭”是袭衣,是罩在裼衣外面的上衣,按照礼仪,吊丧的时候要掩盖住裘色之美,因此用袭衣将“裘”罩住。

“裘”之为“裘”,实在是太烦琐啦!

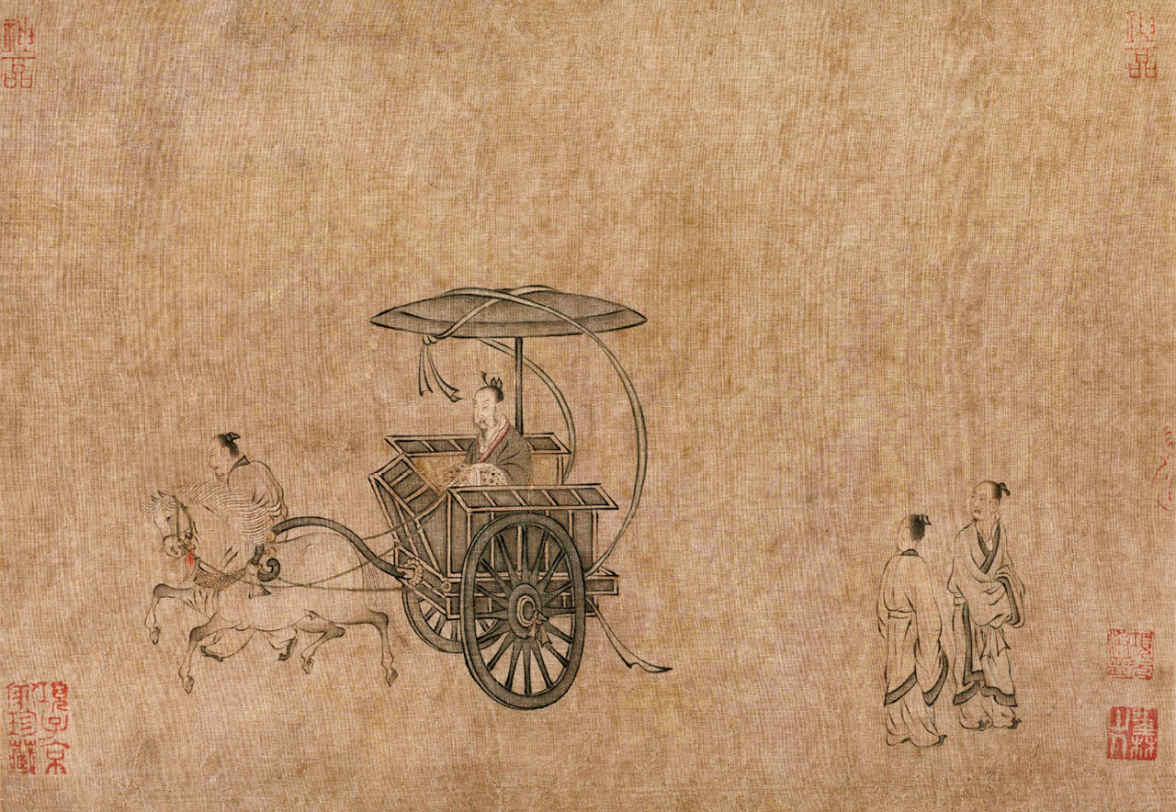

《诗经·唐风图卷·羔裘》(传)南宋马和之绘、赵构书,绢本设色长卷,辽宁省博物馆藏

《唐风图卷》是宋高宗与马和之合作的《诗经》系列图之一。《唐风图卷》根据《诗经·唐风》中的十二章诗意而绘。 “唐”是指周成王的弟弟叔虞的封国,也就是后来的晋,大约在今天的山西汾河流域一带,“唐风”就是这个地方的诗歌。

这一段画面对应的诗是《唐风·羔裘》:“羔裘豹祛,自我人居居。岂无他人?维子之故。羔裘豹褎,自我人究究。岂无他人?维子之好。”《毛诗序》说:“《羔裘》,刺时也,晋人刺其在位不恤其民也。” 今人解释中,或谓本诗述朋友反目,或谓奴刺其主,或谓情诗。从内容看所写的是当时一位卿大夫,只有卿大夫才能穿袖口镶着豹皮的羔裘(“羔裘豹祛”)。画面上,一身华丽裘衣的卿大夫乘马车招摇而过,趾高气扬,后面可能是他的故人,正对其侧目而视。诗中的“居居”“究究”都是形容傲慢无礼的样子。