蛮 南方人说话像乱丝一样听不懂

今也南蛮 鴂舌之人 ——《孟子》

鴂舌之人 ——《孟子》

A

B

“蛮”即南蛮,一直被视作对中原地区以南诸民族的蔑称。《说文解字》:“蛮,南蛮,蛇种。从虫。”班固《白虎通义》中也说:“蛮虫难化,执心违邪。”这都是解释“蛮”字何以从虫。

张舜徽先生在《说文解字约注》一书中对以上谬论进行了淋漓尽致的批驳:“南方多蛇,故蛮字从虫,以其习与蛇处也。习与蛇处,故南人多有驭蛇之术。余常见南人能以手捕取蛇,不受螫噬,且缠绕之于颈腰间以玩弄之,此盖远古遗俗也。蛮字从虫,义即在此。此犹北人喜逐猎,故狄字从犬;西人好畜牧,故羌字从羊耳。蛇种之说,不足信也。”

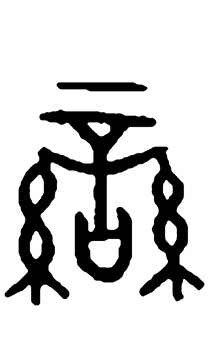

但是很多人不知道,“蛮”字其实并不从虫。甲骨文中还没有发现“蛮”字,金文字形A,这是一个非常美丽的字形,中间是“言”,两边是两串丝。这个字形表示什么意思呢?很显然,“蛮”字与丝、蚕有关。

何光岳先生在《南蛮源流史》一书中分析道:“蛮字正像一人挑起一担蚕山的框架……上古时候,氏族住房拥挤,在开始驯养野蚕时,只能在野蚕所分布的桑林里就地设放这种框架,把野蚕将吐丝时捉到框架上,使野蚕能有规则地围绕框架吐丝,以便在缫丝纺织时操作方便。否则,让野蚕胡乱在桑枝上吐丝,取下的丝便纷无头绪,很难纺织成布。只有到夏代以后,居住条件改善了,才有可能把野蚕移入室内饲养,逐渐变成家蚕。后来又发展成为专门饲养家蚕的蚕室,商代殷墟出土有玉蚕可证。浙江吴兴县钱山漾新石器时代晚期文化遗址,相当于商代,就发现有一批盛在竹筐里的家蚕丝织品。金文蛮字的象形结构,反映了养蚕和吐丝的过程。”

这一大段文字解释了野蚕变成家蚕的过程,但是“蛮字正像一人挑起一担蚕山的框架”的说法却不符合“蛮”的金文字形,因为很明显,这个字形的中间是一个“言”字。如果要表示“一人挑起一担蚕山”的意思,只需画出一个人形即可,没有必要下面还要加个“口”,这也不符合甲骨文和金文的造字规律。

既然从“言”,那么就要从南方人说话的特点来入手分析。孟子在《滕文公上》篇中写道:“今也南蛮 舌之人,非先王之道。”“

舌之人,非先王之道。”“ (jué)”指伯劳鸟,鸣叫的声音类似

(jué)”指伯劳鸟,鸣叫的声音类似

(jú),故又称“

(jú),故又称“ ”。“

”。“ 舌”即形容伯劳

舌”即形容伯劳

啼叫,但叫声谁也听不懂。

啼叫,但叫声谁也听不懂。

因此,“蛮”的金文字形就是形容“南蛮 舌之人”。南方多蚕、丝,因此经常以丝作譬喻。蚕丝如果绕在一起成为乱丝,就会毫无头绪,纷乱而理不清,南方之人的“言”就像乱丝一样绕来绕去,让北方人完全听不懂。这就是“蛮”之所以从丝从言的原因,原本是形容南方人说话的特点,属于如实写照,绝非贬称。其实直到今天,北方人听南方人说话仍然听不懂。

舌之人”。南方多蚕、丝,因此经常以丝作譬喻。蚕丝如果绕在一起成为乱丝,就会毫无头绪,纷乱而理不清,南方之人的“言”就像乱丝一样绕来绕去,让北方人完全听不懂。这就是“蛮”之所以从丝从言的原因,原本是形容南方人说话的特点,属于如实写照,绝非贬称。其实直到今天,北方人听南方人说话仍然听不懂。

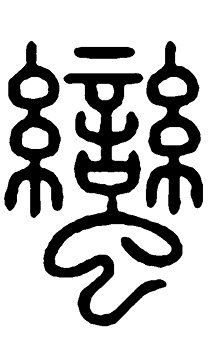

“蛮”的繁体字是“蠻”,小篆字形B,下面添加了一个“虫”,显然这是汉代才添加上去的,此时华夷之辨已经定型,因此添加一个“虫”字作为对南方边族的蔑称,以至于许慎称之为“蛇种”,“蛮”的造字本义就此失去而不为人所知了,简化字将上面的两串丝省掉后更是不知所云。

《大戴礼记·千乘》中描述说:“南辟之民曰蛮,信以朴,至于大远,有不火食者矣。”诚信而又朴实,这分明是对南方民族的赞誉之词。因此,“蛮”最初并非蔑称。

《女织蚕手业草 五》(女織蚕手業草 五)

喜多川歌麿绘,约1798—1800年

中国的《耕织图》于15世纪末传入日本,受到广泛欢迎,影响深远。江户时代,以《耕织图》为样本绘制的“四季耕作图”和“蚕织锦绘”蔚然成风。喜多川歌麿的《女织蚕手业草》便是其中之一。这是一套系列作品,共十二幅,细致描绘了蚕织业从浴蚕、采桑到缫丝、剪帛的完整过程,画中所有劳作者均为女子,她们围绕蚕织过程日夜忙碌,顾不得仪容服饰,十分辛苦。

本图是第五幅,描绘的是蚕“大眠”之后女工们采桑布叶喂蚕的场景。“大眠”是指蚕的第四眠。蚕自大眠之后,食叶愈速,布叶宜愈勤,务须昼夜喂养,食尽即布,不可懈怠。每一昼夜须喂十余次。这是养蚕最吃紧的阶段,桑叶的消耗量极大,之后就要“上山”结茧了。画中女子或抱桑枝,或捋桑叶,或布叶喂蚕,合作无间,紧张有序,别有一种健康质朴的风情。