曲 用竹条编织的筐笼

人间曲水觞,竟忘仙鬼宅 ——魏源

古代风俗,每年春季要在水边举行消灾祈福的祭礼,这种祭礼称作“祓禊(f% x#)”。魏晋之前在三月上巳日这一天举行,魏晋之后固定为三月三日举行。这一天,人们在水边洗濯,以祓除不祥,举行过祓禊仪式后,就在水边宴饮,将觞这种酒具放入水中,顺水漂流,到自己面前,取而饮之,这就是“曲水流觞”的娱乐活动。王羲之的《兰亭集序》就是在一次曲水流觞的活动之后所作。“曲水”,取水流弯弯曲曲之意。魏源有诗:“人间曲水觞,竟忘仙鬼宅。”可见“曲水流觞”之乐。

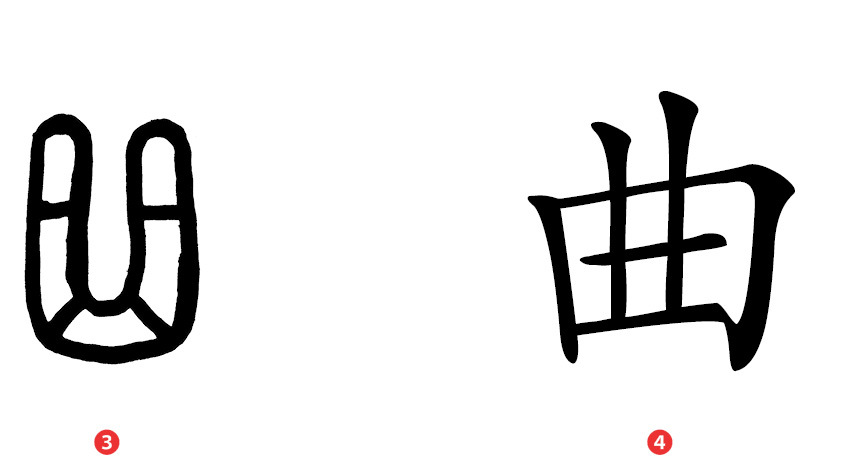

曲,甲骨文字形A,这是一个象形字,《说文解字》:“曲,器曲受物之形也。”许慎认为它像一个弯曲的容器,里面等待着装入东西。这个容器很像一只竹编的筐笼,筐笼上一道一道的不是纹饰,而是编起来的竹条。许慎还有一个解释:“或说曲,蚕薄也。”“薄”通“箔”,是养蚕的器具,多用竹制。此器具称作“薄曲”,用竹篾或苇篾编制而成。西汉开国功臣周勃,未发迹前就是“以织薄曲为生”。金文字形B,同样很像“薄曲”的形状。小篆字形C,变为网开一面,字形也更加美观了。楷体字形D的口都封上,看不出“薄曲”的样子了。

“曲”的本义就是养蚕的器具,或者是装物的筐笼,编制时要将材料弄弯,故此引申为弯曲、不直的意思,又可以引申为乐曲,段玉裁说:“谓音宛曲而成章也。”也是由音乐的屈曲宛转引申而来。宋玉有一次对楚襄王说:“客有歌于郢中者,其始曰下里、巴人,国中属而和者数千人;其为阳阿、薤露,国中属而和者数百人;其为阳春、白雪,国中属而和者不过数十人。”因此得出结论:“是其曲弥高,其和弥寡。”“下里”就是乡里,“巴人”指巴国的百姓,文化水平都很低;“阳阿”是稍微高雅一点的乐曲,“薤(xiè)露”是一曲挽歌,比喻人的命运就像薤叶上的露水,太阳一出来就干了;《阳春》和《白雪》是两首最高雅的器乐曲,能听懂的人很少。曲调越高雅,能够应和的人也就越少,这就是“曲高和寡”这一成语的来源。

有趣的是,古人把烟囱叫作“曲突”。这个称谓太古奥了,以致许多人都不明白为什么这样叫。东汉学者桓谭在《新论》中讲了一个故事:齐国人淳于髡(k$n)到邻居家做客,“见其灶突之直”,“灶突”就是烟囱,突出在灶台之上。淳于髡看到烟囱是直通通的,旁边堆满了柴火,就劝说邻居把烟囱改成“曲突”,即弯曲的烟囱,把柴火移走。邻居不听,结果有一天起火,直通通的烟囱拔火很厉害,屋子烧了大半。火扑灭后,邻居宴请帮忙的人答谢,唯独不请淳于髡,智者讥讽这种行为说:“教人曲突徙薪,固无恩泽;焦头烂额,反为上客。”桓谭评论道,这是“贱本而贵末”之举。

《兰亭修禊图》(局部)明代钱榖绘,纸本设色长卷,美国大都会艺术博物馆藏

钱榖(1508—1579),字叔宝,文徵明过其室题曰“悬罄”,于是自号罄室,一作磬室,长洲(今江苏苏州)人,明代画家。其所画山水绘画,虽从文徵明学习,却颇得沈周的风韵。

《兰亭修禊图》取材自东晋王羲之《兰亭序》,描绘东晋永和九年,暮春之初,王羲之与名士谢安、孙绰等四十一人,在会稽山阴之兰亭修禊,作曲水流觞之会的故事。这是历史上最有名的一次“修禊”。阴历三月初三到水边嬉戏,临水洗濯,以驱除不祥,称作“修禊(xì)”。王羲之在《兰亭序》中描述:“此地有崇山峻岭,茂林修竹;又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。”此图可说是忠实再现了《序》中描绘的场景。各名士随意列坐于曲水之旁,清溪中,盛满美酒的觞正顺流而下。按游戏规则,酒觞停在谁的面前,他就必须即席赋诗。众人姿态不一,神情各异,有的持卷讨论,有的奋笔疾书,有的望天凝想。周遭古树修竹环绕,端的是清雅高逸。