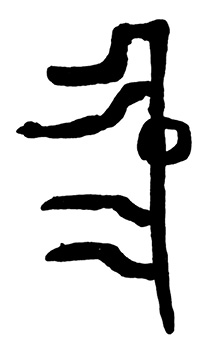

中 有飘带的高高旗杆

余其宅兹中国,自兹乂民 ——周武王

A

B

C

D

E

F

“中”这个字不仅是中国的代称,而且是儒家哲学方法论最为重要的概念。不过,这个字的起源却和旗帜有关。

先说“中”,甲骨文字形A,这是一个象形字,正中竖立着一根高高的旗杆,上、下向左飘扬的四根飘带叫“游”,《说文解字》注:“游,旌旗之流也。”意思就是旌旗的飘带。旗杆中间的那个小圆圈标注位置,表明这是立中之处。金文字形B,四根“游”改向右侧飘扬。小篆字形C,四根“游”都省去了。

《说文解字》:“中,内也。”这只是“中”的引申义。

“中”这个字的起源为什么和旗帜有关呢?这是因为古时凡有征伐等大事,一定要先“建旗”,将旌旗竖立在中央之地,众人闻之而来,聚集在旌旗之下,然后才能开始议事。东汉学者刘熙《释名·释兵》:“九旗之名日月为常,画日月于其端,天子所建,言常明也。”这是天子所建之旗。“熊虎为旗,将军所建,象其猛如虎,与众期其下也。”这是军将所建之旗,用以集合士卒,准备战事。建旗一定要建在中央之地,故又称之为“建中”。“中”的一切引申义——中间,中心,中央,里面,甚至当动词用的“射中”等义项全部都由此而来。

再来说“国”,甲骨文字形D,左边表示疆域,右边是一把戈,持戈保卫疆域。金文字形E,左边同样为有边界标志的疆域,右边同样是一把戈,持戈保卫疆域。小篆字形为F,加了一个“囗”代表国界。

《说文解字》:“国,邦也。”二者的区别是:“大曰邦,小曰国。”还有一种说法是:“国谓王之国,邦国谓诸侯国也。”

“中”和“国”组成“中国”这个称谓,要远远追溯到三千年前。1963年,陕西宝鸡出土了一尊西周初年的青铜器,是西周宗室中一位叫何的贵族所铸,故称“何尊”。何尊底部有铭文122字,内容是周成王五年四月开始在成周(今洛阳)营建都城,对叫何的同宗小子进行训诰勉励,并赐给他贝三十朋,叫何的贵族遂铸此器纪念。其中周武王的训诰有“余其宅兹中国,自兹乂(yì)民”的句子,意思是说:我将住在这天下的中心,从这里治理民众。这是历史上第一次出现“中国”一词,虽然其意仅指以洛阳为中心的中原地区,但却开了后世称中国为“中央之国”的先河,如《释名》所说:“帝王所都为中,故曰中国。”

儒家哲学方法论中最著名的“中庸”一词,最早出于孔子之口,在《论语·雍也》中他感叹道:“中庸之为德也,其至矣乎!”意思是:中庸作为一种道德,它是最高的道德了!朱熹注解道:“中者,无过无不及之名也。庸,平常也。”概括地说,中庸就是不偏不倚,无过无不及,恪守中道。这一思想其实来源极早,孔子在《论语·尧曰》中记述了尧对舜的要求:“允执其中。”在《礼记·中庸》中他又如此夸赞舜的品德:“执其两端,用其中于民……”如今把“中庸”一词当作保守、妥协、不求上进的意思来使用,跟古时“中庸之道”的思想已经完全不一样了,令人浩叹!

- 字 在家里生孩子

- 字解中国

- 孙

- 孙 结绳来记录子孙的世系

- 孝

- 孝 孩子扶着长发老人行走

- 孟

- 孟 为刚出生的婴儿洗澡

- 季

- 季

- 学

- 学 搭建的供教学用的屋舍

- 宅

- 守

- 守 屋子里面的人持盾牌掌管法度

- 宋

- 宋

- 宗

- 宝

- 宝

- 实

- 实

- 宣

- 宣

- 室