弁 双手捧着帽子准备戴上

未几见兮,突而弁兮 ——《诗经》

“弁”这个字今天使用的频率非常低,人们最熟悉的用法大概就是军阀时代或旧小说中“武弁”“马弁”等称谓,指称低级武官和他们的护兵,有时土匪的随从也俗称“马弁”。“弁”到底是什么东西?相信大多数人都想不到,“弁”乃是古代冠冕制度中非常重要的一种礼帽。

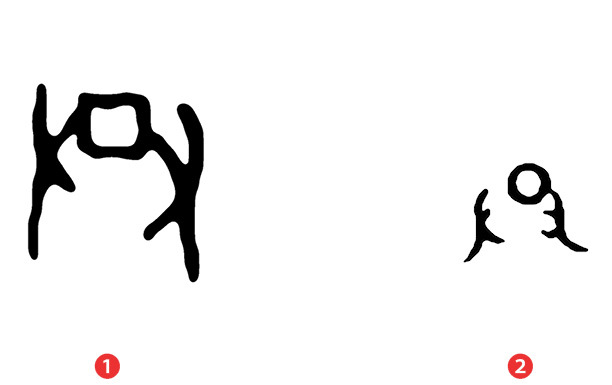

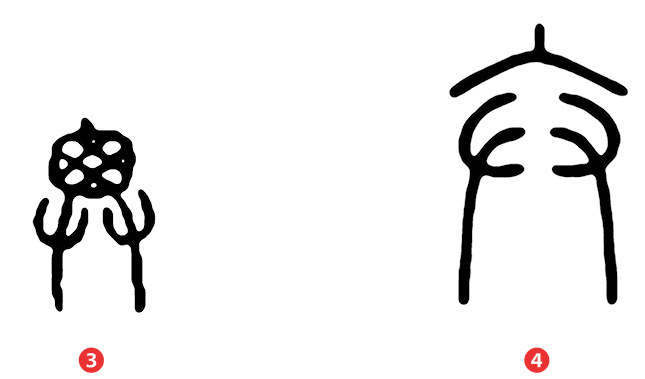

弁,甲骨文字形A,左右两侧是两只手,中间的方形代表一顶帽子,这顶帽子就是统治阶层所戴的“冕”。徐中舒先生在《甲骨文字典》中说:“殷墟妇好墓出土之石人有头戴圜形束发之冕者。”之所以作方形,是为了便于在龟甲上契刻的缘故。整个字形会意为双手捧着帽子准备戴上。

弁,金文字形B,著名学者容庚先生在《金文编》中把这个字形厘定为“共”,很明显是错误的,因为可以清楚地看出与甲骨文的传承关系。“弁”的金文字形中的冕或作圆形,或作方形,表示的含义都是一样的。《说文解字》中还收录了作为小篆前身的籀文字形C,上面冕的形状更为繁复。小篆字形D,上面冕的形状虽然不大能看得出来,但双手捧帽之形仍是一致的。我们今天所使用的“弁”字,除了下面的双手之外,实在是看不出帽子之形了。

《说文解字》:“弁,冕也。周曰弁,殷曰吁,夏曰收。”三代异名,实为一物。夏代叫“收”,徐中舒先生解释说:“收指圜形之冕有收敛头发之用。”殷商叫“吁”,徐中舒先生解释说:“吁即纡,谓圜形之冕萦纡于头上。”周代则称“弁”。

“弁”分两种,使用的场合也不一样:红中带黑的爵弁,用于祭祀;用几块白鹿皮拼接而成的皮弁,用于田猎战伐,因此后世的低级武官称“武弁”“马弁”,就是由这一功能而来。

据《仪礼·士冠礼》载:周代贵族男子到了二十岁,要举行冠礼,即成人礼。行礼时由来宾加冠三次:第一次加缁布冠,“缁(zī)”是黑色,黑布冠乃周人先祖所戴,这是表示不忘先祖之意;第二次加皮弁,表示已经成人,可以田猎征战了;第三次加爵弁,表示能够参加祭祀了。

《诗经·国风·甫田》是一首思念远人的诗篇,最后一章写得趣味盎然:“婉兮娈兮,总角丱兮。未几见兮,突而弁兮。”“婉”“娈”都是形容年少美好的样子;“总角”指尚未成年的男孩子、女孩子把头发扎成两髻,状如两角,“总”即系扎之意;“丱(guàn)”即指两角之形,从组合而成的左右两半字形上就能够看出来。

这几句诗,马持盈先生的白话译文为:“婉娈的儿童,头上束着两条小辫,好像没有多久的时间,怎么他就戴起弁冠了。光阴真是过得太快,人们的生命旅程真是转换得太迅速了。”

“未几见兮,突而弁兮”,这两句诗把儿童从总角突然就加冠成人的光阴流逝的感喟表达得多么细腻啊!