登

卬盛于豆,于豆于登(《诗经》)

汉字身世小档案

■ “登”是一个会意字,会意为用双手捧持着盛满东西的“豆”,登上宗庙的台阶,供献给祖先。

■ 据《吕氏春秋》记载,仲夏之月,也就是农历五月,“农乃登黍”,农民要在这个月进献黍子。进献、供献新的农作物,乃是丰收之后的一种仪式,“登”由此而引申为成熟、丰收之意。

■ “登”是蹲的意思,升高于茅坑之上,因此又称“登坑”。

今天最常使用的“登”的义项,只用作攀登、登山,但是在古代,这个字的义项非常丰富,而且跟祭祀制度大有关系。

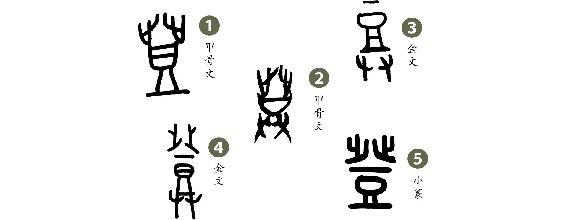

登,甲骨文字形❶,这是一个会意字,下面是一个高脚容器“豆”,上面是并排的双足。有学者认为下面形似可以踩踏的高台,双足踩着踏台而上。但我们来看甲骨文字形❷,在“豆”的下面又添加了两只手。金文字形❸,上面的双足没了,仅剩下面捧持的双手。金文字形❹,双手、双脚俱全,而且“豆”中似乎盛的还有什么东西。小篆字形❺,又复简化为双足和“豆”的原始形态。楷体字形上面的双足加以变形了。

《说文解字》:“登,上车也。”许慎认为“登”是一个象形字,像上车之形。这是错误的。从甲骨文和金文字形看得非常清楚,这是一个会意字,会意为用双手捧持着盛满东西的“豆”,登上宗庙的台阶,供献给祖先。《诗经·生民》中的诗句就是这种仪式的形象写照:“卬盛于豆,于豆于登。”“卬”(áng)表示第一人称“我”。我将祭品盛放在“豆”中,既盛放在“豆”中也盛放在“登”中。“豆”和“登”是两种祭器。值得注意的是,此处的“登”引申为祭器的称谓,木制的叫作“豆”,瓦制的叫作“登”。

据《吕氏春秋》记载,仲夏之月,也就是农历五月,“农乃登黍”,农民要在这个月进献黍子。古时以农为重,进献、供献新的农作物,乃是丰收之后的一种仪式,“登”由此而引申为成熟、丰收之意。比如有“五谷丰登”的成语,各种农作物成熟丰收,是社稷安宁的象征;相反,“五谷不登”,各种农作物不丰收,是乱世的象征,孟子评价为“五谷不登,禽兽逼人,兽蹄鸟迹之道交于中国”。

“登”又可引申为升高、登上,再引申出升任、提拔之意,科举考试中选也称作“登”,所谓“登科”“登龙门”即是指科举中试。

有趣的是,古代民间常常使用“登东”这一俗语,不了解这一俗语来历的读者通常会瞠目不知所云。《京本通俗小说》中有一篇《拗相公》,其中写道:“荆公见屋傍有个坑厕,讨一张毛纸,走去登东。”从上下文意可以看出,“登东”就是上厕所。为什么是“上厕所”的意思呢?原来古代的厕所大都建在东角,称作“东圊”,“圊”(qīng)是清除污秽的意思,因以名厕。此处的“登”是蹲的意思,升高于茅坑之上,因此“登东”又称“登坑”。