丧

子夏丧其子而丧其明(《礼记》)

汉字身世小档案

■ “丧”在甲骨文中是一个形声字,有三个口来表示哭泣,而中间一棵桑树,用来表声。

■ “丧”的本义是丧失的意思,例如“身丧”。

■ 古代制定了五种丧服制度,从重到轻,依次分为斩衰、齐衰、大功、小功、缌麻,此之谓“五服”。

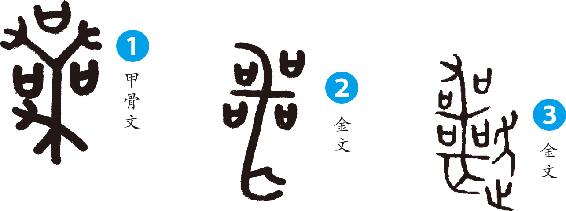

丧,甲骨文字形❶,这是一个既奇特又有趣的会意字!上、中的三个“口”表示哭的意思,中间是一棵桑树。左民安先生说这棵桑树是声符,表音。按照这种说法,“丧”就是一个形声字。但是别的学者有不同的意见。谷衍奎《汉字源流字典》解释说:“会众口喧哭于桑枝之下意。古代丧事用桑枝作标志,如今丧事所用的纸幡即是古代桑枝的遗制。俗有‘宅后不种柳,宅前不栽桑’之语,就是因为桑与丧音同。”这种解释更具说服力。

丧,金文字形❷,上面是四张口,中间的桑枝严重变形,以至于看起来就像一个“亡”字。金文字形❸,右边添加了一个人,人下面是一只脚,表示奔跑,跑得很快去参加丧事。小篆字形❹,上部讹变为“哭”,下部讹变为“亡”。楷书繁体字形❺,由小篆演变而来。简化后的字体失去了用来哭泣的“口”。

《说文解字》:“丧,亡也。”“丧”的本义就是死亡,引申为丧失。晋国公子重耳在外逃亡十九年,自称“身丧”,意思就是失去了在国内的地位。鲁昭公也曾自称“丧人”,因为他失去了鲁国国君的地位,逃亡到了齐国。当作“死亡”的意思时都读作一声sāng,当作丧失、逃亡的意思时都读作四声sàng。《礼记·檀弓》中的一句话同时包含了这个字的两种读音,是最好的参照。“子夏丧其子而丧其明。”子夏是孔子的学生,儿子死了,他为此哭泣,哭得丧失了眼睛的明亮,意思就是哭瞎了眼睛。后来就用“丧明”指代眼睛失明。在这句话中,前一个“丧”字读作sāng,死亡的意思;后一个“丧”字读作sàng,丧失的意思。

古人对丧礼很重视,《中庸》说:“事死如事生,事亡如事存,孝之至也。”为父母办丧事的时候就如同他们还活着一样。还按照严格的亲疏远近,制定了五种丧服制度,从重到轻,依次分为斩衰、齐衰、大功、小功、缌麻,此之谓“五服”。

首先最重的是斩衰。衰同缞,读作cuī,是指用粗麻布做成的丧服。这种丧服不能锁边,要用刀子随手裁取几块粗麻布,胡乱拼凑缝合在一起,所以称为“斩衰”。这种丧服一穿就要穿三年,用于直系亲属和最亲近的人之间,比如儿子为父亲服丧,妻子为丈夫服丧。丧服之所以是胡乱拼凑的,意思是指最亲的人死了,我是多么地悲伤啊,连衣服都没有心情制作了,就让我胡乱披着几块麻布为您服丧吧。

其次是齐衰。“齐衰”是用生麻布做成的丧服,能锁边,把边缝齐,所以叫“齐衰”。这种丧服穿的时间长短不一,可以是三年,也可以是一年、五个月、三个月,等等。比如为继母服丧是三年;孙子为祖父母服丧、丈夫为妻子服丧是一年;为曾祖父母服丧是五个月;为高祖父母服丧是三个月。

再次是大功。“大功”是用熟麻布做成的丧服,比“齐衰”稍细,比“小功”稍粗。“功”同“工”,意思是做工很粗,故称“大功”。这种丧服要穿九个月,比如为堂兄弟、未婚的堂姊妹、已婚的姑、姊妹、侄女等服丧,已婚女为伯父、叔父、兄弟、侄、未婚姑母、姊妹、侄女等服丧,都要穿这种丧服。

再次是小功。“小功”也是用熟麻布做成的丧服,比“大功”稍细,故称“小功”。这种丧服要穿五个月。比如为本宗的曾祖父母、堂姑母、已出嫁的堂姊妹等服丧,为母系一支中的外祖父母、母舅、母姨等服丧,都要穿这种丧服。

最轻的叫缌麻。缌读作sī,是指用细麻布做成的丧服,这种丧服只需穿三个月即可脱掉。比如为本宗的高祖父母、族兄弟、还没有出嫁的族姊妹等服丧,或者为外孙、外甥、岳父母等服丧,都要穿这种丧服。