霜露之思

为什么指对父母、祖先的哀思?

“霜露之思”“霜露之悲”“霜露之感”都用来形容子女对去世的父母和祖先的哀思。“霜露”即霜和露水,为什么看到霜露就会想起父母和祖先呢?

原来,这几个成语出自《礼记·祭义》:“祭不欲数,数则烦,烦则不敬。祭不欲疏,疏则怠,怠则忘。是故君子合诸天道,春禘秋尝。”

这段话的意思是说:祭祀的次数不能过于频繁,过于频繁就会使人厌烦,有厌烦之心就是不敬。祭祀的次数也不能过于稀少,过于稀少就会使人怠惰,有怠惰之心就会忘记祖先。因此君子按照天道的运行规律,春天举行禘祭,秋天举行尝祭。

什么是禘祭和尝祭?禘祭是帝王、诸侯每五年在宗庙中举行一次的大祭,春天的时候祭祀始祖;尝祭在秋天举行,乃是品尝新谷之祭。

“霜露既降,君子履之必有凄怆之心,非其寒之谓也。春,雨露既濡,君子履之必有怵惕之心,如将见之。乐以迎来,哀以送往,故禘有乐而尝无乐。”

这段话的意思是说:秋天的时候,霜露降临大地,君子脚踩霜露,一定会有凄怆之心,这不是因为寒冷,而是因为想起了去世的父母和祖先的缘故。春天的时候,雨露滋润大地,君子脚踩雨露,一定会有怵(chù)然惕戒之心,就像即将见到去世的父母和祖先一样。怀着喜悦的心情迎来,怀着哀痛的心情送往,因此禘祭的时候要奏乐,尝祭的时候不奏乐。

孔颖达注解说:“禘者,阳之盛也;尝者,阴之盛也。阴阳气盛,孝子感而思念其亲,故君子制礼,合于天道。”“春、夏阳来,似神之来,故春、夏祭之有乐;秋、冬阴,象神之去,故秋、冬之祭无乐。”

秋天的霜露和春天的雨露因此都成为父母和祖先恩泽的代称。南北朝时期的学者颜之推在著名的《颜氏家训·终制》篇中叮嘱自己的子女:“若报罔极之德,霜露之悲,有时斋供,及七月半盂兰盆,望于汝也。”如果你们要报答父母无穷的恩德,抒发思念亲人的悲伤心情,那么除了有时候供奉斋品之外,到每年七月十五日的盂兰盆节,我也盼望能够见到你们的供养。

这就是古人的“霜露之思”或“霜露之悲”,原本与对父母和祖先的祭祀紧密相连,如今这种“春禘秋尝”的祭祀习俗早就消失了,人们履霜露和雨露也不会再像古人那样立刻就想起父母和祖先了。

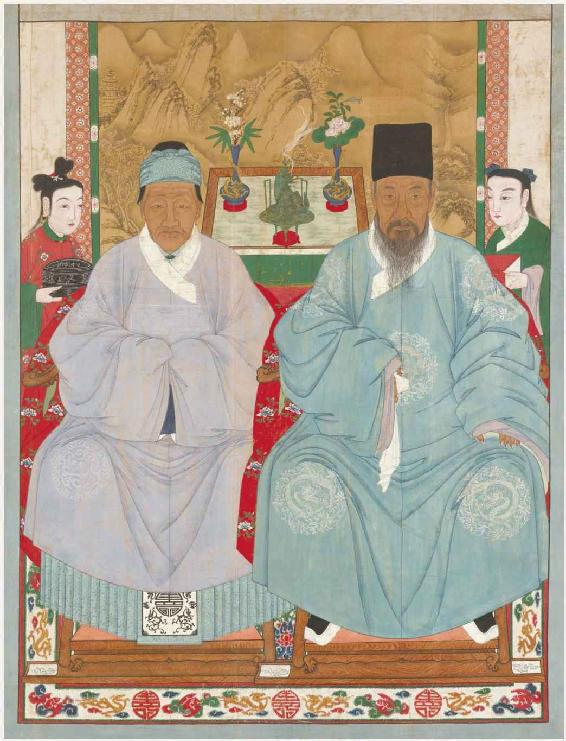

清代夫妇像,布本设色,美国弗利尔—萨克勒美术馆藏。

这是一幅祖先像,主要用于家庭祭祖时悬挂于厅堂,供子女后代追怀先人。研究者根据画像所用画布(一种粗棉布)判断,此像出自清代北方的山西地区。这对老夫妇男左女右,端端正正坐在宽大扶手椅上。椅上搭着红地绣花椅袱,一对童男童女侍立于后。后面屏风上画着山水,矮桌上陈设瓶花、焚香。夫妇二人皆着老式的宽袍大袖,这是明代祖先像中流行的式样。据研究,夫妇二人的头像可能是后来贴上去的,画像其他部分可能作为半成品出售,买家只要添上头部写真即可。

除夕夜祭祖在清代及其以前是非常普遍的民俗。届时,家里的长辈会毕恭毕敬地将祖先画像“请”出,挂于厅堂,点烛焚香,陈列贡品,全家举行祭祖仪式。一般祖先画像会从除夕夜一直挂到正月十五闹完元宵,其间画像前面的香火不能断。之后便郑重收起,以待来年。