斗 两个人面对面徒手搏斗

斗,两士相对 ——《说文解字》

❶

❷

❸

首先需要说明的是,“斗”和“鬥”是两个不同的汉字,“斗”是量器和容量单位,而“鬥”则指争鬥,如今都统一为简化字“斗”。本文讲解的是“争鬥”之“鬥”,以下均使用本字“鬥”。

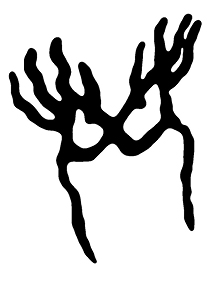

鬥,甲骨文字形❶,可以看得很清楚,这是两个面对面的人在徒手搏斗,连头发都披散开了。甲骨文字形❷,省去披散的头发,突出徒手的形象。小篆字形❸,中间还是两只手,但已经没有了相搏之形。而今天使用的“鬥”字,里面更是讹变为串玉(不是“王”)。如果没有甲骨文作参照,我们就完全不理解古人到底是怎么造出来这个字的了。

《说文解字》:“鬥,两士相对,兵杖在后,象鬥之形。”这一释义的错误,段玉裁早就指出来过:“谓两人手持相对也。”甲骨文大家罗振玉先生也说:“卜辞鬥字皆象二人相搏,无兵杖也,许君殆误。”张舜徽先生也在《说文解字约注》一书中纠正道:“鬥字当以徒手角力为本义,乃具体象形。今之所谓摔角,是其事也。凡角力者两人皆举其手作势以相对。”

张舜徽先生的解说非常富有启发性。如果战争中相斗,则双方一定各用兵器,绝不可能徒手相搏;如果是从日常生活中两个人打架取意,又并非常见的现象。因此,这个字乃是摔跤游戏的如实写照。

摔跤游戏即风行日本的“相扑”,不过“相扑”的称谓则起源于古代中国,最初称为“角抵”或“角牴”“角觝”,写法不同而已。据《汉书·刑法志》载:“春秋之后,灭弱吞小,并为战国,稍增讲武之礼,以为戏乐,用相夸视。而秦更名角抵,先王之礼没于淫乐中矣。”这是说“角抵”之戏起源于战国时期,秦代更名为“角抵”。

北宋高承在《事物纪原》中写道:“今相扑也。《汉武故事》曰:‘角觝,昔六国时所造。’《史记》:‘秦二世在甘泉宫作乐角觝。’注云:‘战国时增讲武,以为戏乐相夸,角其材力以相觝斗,两两相当也。汉武帝好之。’白居易《六帖》曰:‘角觝之戏,汉武始作,相当角力也。’误矣。”

高承所引用的“秦二世在甘泉宫作乐角觝”,今本《史记》并没有这段文字;高承据此认为白居易“角觝之戏,汉武始作”的说法错误。不过,据《汉书·武帝纪》载:“(元封)三年春,作角抵戏,三百里内皆观。”东汉学者应劭认为“角抵”之名起于秦代,汉武帝“大复增广之”,但“鬥”的字形正合“角其材力以相觝斗,两两相当也”的情形,因此“角抵”这一游戏的起源应该更早。

晋代已有“相扑”之名。晋代之后,“角抵”和“相扑”这两个名字交相使用,直到进入现代社会,“角抵”之名才废弃不用,导致今人但知“相扑”而不知其源头的“鬥”和“角抵”之戏了。

《当世东织锦绘 信》(当世東にしき絵 文)歌川国贞绘,约1819—1820年

歌川国贞(1786—1865),原名角田庄五郎,画号有“五渡亭”“香蝶楼”等,又称三代歌川丰国,是浮世绘艺术发展末期(文化文政以后)日本最受欢迎的画家之一。“歌川派”是浮世绘派别中影响力最大的一派。歌川国贞师承初代歌川丰国,以美人画和描绘歌舞伎演员的“役者绘”著称,画中女子多妖艳妩媚,并带有颓废色彩。

这幅画的是二女相斗的场景,是浮世绘中少见的题材。二女衣着艳丽,眉目鲜明,正为了一封信争抢,几乎大打出手。似乎是一个要看,一个不给看,小儿女嬉戏般的争执发展为动真格。这封要紧的信大概是情人写来的吧,不知是信的内容还是来信人的身份令两个女子如此争夺呢。