农 拿着蚌镰在林中耕作

我昔官称劝农使,年年来激西江水 ——范成大

A

B

C

D

E

F

G

《史记·孝文本纪》:“农,天下之本,务莫大焉。”

“农”如此之重要,因此我国从秦代起就设置了劝农官,职责是劝农民采桑、耕作,历代相沿,范成大诗:“我昔官称劝农使,年年来激西江水。”他就做过这样的官职。

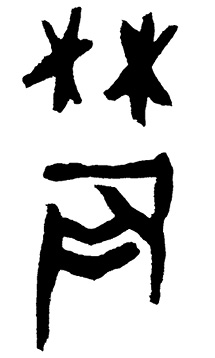

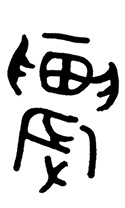

农,甲骨文字形A,这是一个会意字,上部是“林”,下部是“辰”。“辰”是“蜃”的本字,“蜃”是蛤、蚌之类的软体动物,古人用它们的壳制成农具,用来耕作,这种农具叫蚌镰,在蚌镰的背部凿两个孔,用绳子系在拇指上,用来掐断禾穗。因此“农”会意为拿着农具在林中耕作。不过许慎认为:“辰,震也。三月,阳气动,雷电振,民农时也,物皆生。”以此会意为在林中务农。许慎的看法跟“辰”字的甲骨文字形不符,是因为他没有见过甲骨文的缘故。甲骨文字形B,双手持蚌镰。

农,金文字形C,下部仍然是蚌镰,上部变成了“田”,会意为拿着蚌镰在田中耕作。金文字形D,蚌镰的两侧添加了两只手,手持着蚌镰进行耕作。金文字形E,字形变得复杂起来,蚌镰下面添加了一只脚,两只手移到了“田”字两侧,“田”上面的一横表示田界。最早写出这个字形的古人一定很小气,他的意思是只在自己家的田里耕作,所以画出了田界。小篆字形F,直接从金文变形而来,变成了一个从晨囟(x#n)声的形声字,从晨,取日出而作、日落而息之意。楷书繁体字形G,上面的“田”讹变为“曲”,失去了最初的形象。简化后的简体字完全看不出造字的本意了。

《说文解字》:“农,耕也。”引申为农业、农民。《周礼》中将农民分为三类,称作“三农”,分别为山农、泽农、平地农,指居住在山区、水泽和平地的农民。古时以农立国,西周统治者制定了治理国政的八项原则,称“农用八政”,都是为了发展农业生产。《汉书·食货志》开宗明义:“《洪范》八政,一曰食,二曰货。食谓农殖嘉谷可食之物,货谓布帛可衣,及金、刀、鱼、贝,所以分财布利通有无者也。二者,生民之本,兴自神农之世。”班固取农用八政之首的“食”和“货”来概称古代的财政制度,故称《食货志》。农用八政出自《尚书·洪范》:“八政:一曰食,二曰货,三曰祀,四曰司空,五曰司徒,六曰司寇,七曰宾,八曰师。”

农业靠天吃饭,古人就将天上的一颗星命名为农星,称作“农丈人星”。“丈人”是对老年男子的尊称,移用来称呼农星,“老农主稼穑”,可见古人的朴素愿望,“人事作乎下,天象应乎上”,是多么渴盼丰收啊!唐代诗人张碧有一首《农父》诗,道尽了农民的辛苦:“运锄耕劚(zh%)侵星起,陇亩丰盈满家喜。到头禾黍属他人,不知何处抛妻子。”这首诗说的还是丰收年景,荒年的景象就更加凄惨了。

《(传)王振鹏养正图十则之一·观获稻》

明清佚名绘,绢本设色长卷,美国大都会艺术博物馆藏

王振鹏,生卒年不详,字朋梅,浙江温州人。元代著名画家,擅长人物画和宫廷界画,被元仁宗赐号为“孤云处士”,官至漕运千户。《养正图》又称《圣功图》,是带有启蒙教育性质的作品,内容皆为历代贤明君主的故事。这套《养正图》虽是王振鹏款,却是明清人所绘。

“观获稻”一则画的是南齐文惠太子萧长懋的故事:范云尝从文惠太子幸东田,观获稻。文惠顾云曰:“刈此甚快。”云曰:“若此春耕夏耘与夫秋收,三时之间亦甚勤劳。愿殿下知稼穑之艰难,无殉一朝之宴逸也。”文惠改容谢之。

东田,在建康(今江苏南京)钟山东,其地有文惠太子别墅。范云是有名的神童,风姿秀朗,少机警有识,居官能直言劝谏,图中着一袭红袍的少年就是他。史传文惠太子的别墅建造得连绵华远,壮丽精巧,越过皇宫,范云的一番劝谏大概是白费了。