秋 秋末举行的火烧秋虫的焚田习俗

眼色暗相钩,秋波横欲流 ——李煜

A

B

C

D

E

我国是农业社会,农业耕种跟四季关系密切,因此甲骨文中就已经有了“秋”这个字。

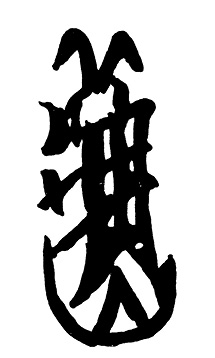

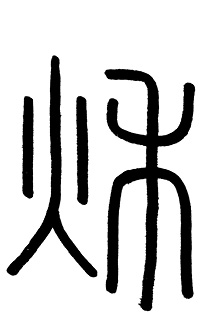

秋,甲骨文字形A,上面是一只蟋蟀,下面是火,左民安先生解释说:“火烧秋虫,为古代焚田之习俗,在秋末进行。”因此“秋”是一个会意字。甲骨文字形B和C,非常像蟋蟀的样子,《诗经·七月》中的名句:“七月在野,八月在宇,九月在户,十月蟋蟀入我床下。”蟋蟀是秋虫,因此用蟋蟀来会意秋天。《说文解字》中还收录了“秋”字的籀文字形D,左上为“禾”,下为“火”,表示五谷熟了,右边的蟋蟀讹变为一只龟的样子。小篆字形E,只保留了“火”和“禾”,仍然会意为五谷成熟。

《说文解字》:“秋,禾谷熟也。”《管子·四时》:“秋聚收,冬闭藏。”秋天是聚集收成的季节。《尔雅》:“秋为白藏。”这是一种有趣的说法。秋天在五行学说中属金,方位属西方,颜色则是白色,因此说“秋为白藏”。秋天又是萧条肃杀的季节,因此“秋”又引申出悲愁的意思:“秋之为言愁也。”比如把不得意的士人叫作秋士,把年老色衰的妇女叫作秋娘。

秋天肃杀,因此古代的律令刑狱之事皆称秋,比如刑部别称秋曹,处决死刑犯也都在秋天进行。古代的皇帝自诩为“天之子”,为了显示顺应天道的政治合法性,特意把刑杀安排在秋冬之际进行,因为秋冬的肃杀之气,渲染了刑杀本身的严肃性和震慑力。按照五行学说,秋天属金,适合刑杀。因此,“金秋”一词并无今天秋高气爽的盛世意象,恰恰相反,金秋时节是死囚们集体送命的日子。西汉大臣窦婴是在农历十二月的最后一天被杀,因为过了这一天就是春天了,不仅不能再行刑,还有可能遇赦。这一季节的刑杀被称为“天刑”,在以儒家为正统意识形态的历史中,金秋时节举行的“秋决”并不仅仅是夺去了一个死囚的身体,甚至被上升到用上天来惩罚死囚的高度。而“天之子”,就是上天在人间的代理人,是上天授权施行“天刑”的最高律令。

我国历史上第一次出现“秋后决死刑”的记载,是在《金史·刑法志》中。该法规定只有强盗这一个犯罪种类排除在秋决的禁忌之外,其余一切死刑犯都要在金秋时节处决。后来“秋决”这个词更加通俗化为“秋后问斩”“秋后算账”,在古代小说中非常常见。

“秋”还用来形容女人的眼波,这是因为秋天的时候天空高远,秋风吹拂着水面,水中涟漪荡漾,清澈无比,这样的水被称作“秋水”。“秋水”清澈到什么程度呢?可以一眼望到底,因此有“望穿秋水”一词。因此,古人就用“秋水”“秋波”来比喻女人清澈明亮又流转荡漾的眼波,实在是太形象了!

最早使用“秋波”一词的应该是那位著名的词人皇帝、南唐后主李煜了,李煜在写给小周后的情书《菩萨蛮》中吟咏道:“眼色暗相钩,秋波横欲流。”《西厢记》中的名句:“饿眼望将穿,馋口涎空咽,空着我透骨髓相思病染,怎当他临去秋波那一转!休道是小生,便是铁石人也意惹情牵。”这段描写太有名了,以至于崔莺莺“临去秋波那一转”成为中国爱情史上最著名的秋波事件,影响所及,清代人徐震在《美人谱》中把它作为美人七项“韵”标准的压卷选项。这七项“韵”的标准是:“帘内影,苍苔履迹,倚栏待月,斜抱云和(云和是弦乐器),歌余舞倦时,嫣然巧笑,临去秋波一转。”

《仇英款西厢记图册》之一

清代佚名绘,绢本设色,美国弗利尔美术馆藏

自从元代王实甫改编金人董解元所写的《西厢记诸宫调》之后,这本《西厢记》杂剧就在中国舞台上经久不衰。这部杂剧被明代戏曲学家评为“古戏之首”,成为有明一代各类文学著作中首屈一指的畅销书,仇英、唐寅、陈洪绶、钱谷等名家都曾以其为题创作过画作或版画插图。这套仇英款《西厢记图册》,是清人模仿仇英的风格所绘。“明四家”之一的仇英擅界画,工人物,尤擅仕女,刻画细腻,精丽艳逸。此图册设色明丽古雅,布置妥帖,人物精细,应是“苏州片”画家全盛期出品。

这幅图描绘的是《西厢记》第一本第一折《惊艳》。张生与崔莺莺在佛殿相遇,莺莺的美貌令张生“魂灵儿飞在半天”,只一个照面,就“疯魔了张解元”。画面上张生回首顾盼,莺莺与红娘踏残红,过芳径,正袅袅婷婷走向深院。张生的留恋,莺莺的娇羞,红娘的伶俐,历历在目。