干 绑着尖锐石片的狩猎工具

赳赳武夫,公侯干城 ——《诗经》

“乾”用于乾湿、乾燥之意,“幹”用于树幹、枝幹之意,如今都统一简化为“干”。不过,“干”字自有其本义,这是需要事先说明的。

干,甲骨文字形A,可以看得很清楚,这是一个带有丫形分枝的工具。徐中舒先生在《甲骨文字典》中有详细的辨析:“干应为先民狩猎之工具,其初形为丫,后在其两端傅以尖锐之石片……复于两歧之下缚重块……遂孳乳为单……丫、单为一字之异形。”也就是说,这个字形分枝上面的两个圆点代表“尖锐之石片”,如果两个分枝的下面再绑缚很重的石块就变成了“單(单)”,因此“干”和“单”是同源字,都是狩猎工具。

杨树达先生则在《积微居小学述林全编》中说:“像器分枝可以刺人及有柄之形。”也就是说,从狩猎工具用于战争的兵器。

清代学者徐灏和近代学者林义光都认为“干”是“竿”的古字。杨树达批评说:“不悟竿为竹梃,不得为兵器。”陆思贤先生在《神话考古》一书中也认为这是一根杆子的象形,不过乃是“最简化的羊角柱……羊角柱的两个角端画圆点,表示眼睛,但已不清楚它原来作为图腾柱的本义”,他猜测是用于历法意义上的“立杆测影”。

干,金文字形B,大同小异。小篆字形C,上面的分枝之形有所讹变。《说文解字》:“干,犯也。”“干”的本义是狩猎或进攻所用的武器,引申而为侵犯。有趣的是,“干”由进攻的兵器转而演变为防御的兵器,正如西汉学者扬雄所著《方言》载:“自关而东或谓之瞂,或谓之干。关西谓之盾。”“瞂(fá)”也指盾牌。

《诗经·周南》中有一首名为《兔罝》的诗篇,“兔罝(jū)”即捕兔之网。第一章吟咏道:“肃肃兔罝,椓之丁丁。赳赳武夫,公侯干城。”台湾学者马持盈先生在《诗经今注今译》一书中的白话译文为:“把严密的兔罝撒开,用木橛把它钉在地上,可以捕获兔子,就好像赳赳的武夫,可以防御外患,作公侯的干城似的。”

干城,孔颖达注解说:“言以武夫自固,为扞蔽如盾,为防守如城然。”“干”就是扬雄所说的盾牌,“干城”即防御的盾牌和城墙。

不过,在为《春秋公羊传·定公十二年》所做的注中,东汉学者何休还有这样的释义:“天子周城,诸侯轩城。轩城者,缺南面以受过也。”意思是说:天子有四面城墙,诸侯则缺其南面,称为“轩城”,表示随时受过。清代学者马瑞辰在《毛诗传笺通释》中认为“干城当即轩城之省”。

但《兔罝》一诗以“肃肃兔罝,椓之丁丁”的打桩设网狩猎的行为起兴,接着引出“公侯干城”的赞美之辞,正对应“干应为先民狩猎之工具”的判断,因此,“干”的本义,这首诗是一个极佳的佐证。

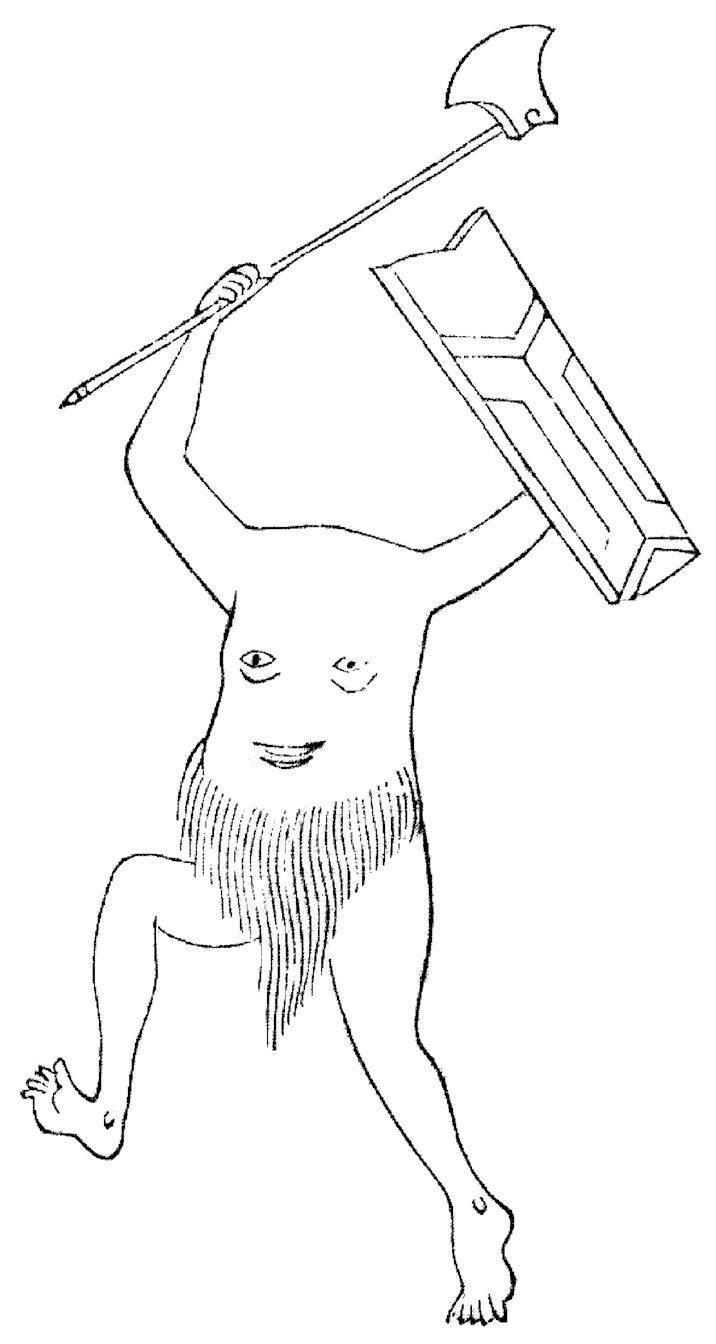

《山海经广注》插图“刑天”清代吴任臣注,金阊书业堂藏版,清乾隆五十一年刊本

《山海经》全书十八卷,是一部记载中国古代神话、地理、植物、动物、矿物、物产、宗教、医药、民俗、民族的著作。《山海经》成书非一时,作者亦非一人,大约是从战国初年到汉代初年楚人所作,到西汉校书时合编在一起。

吴任臣,清代学者兼藏书家,仁和(今浙江杭州)人。吴任臣的《山海经广注》,引书目五百三十余条,于名物训诂、山川道里,皆有所订正,其中插图按神、兽、鸟、虫、异域分类,一神一图,无背景,线条粗糙,但注重眼睛的描绘,比其他版本的插图显得雅洁。这幅描绘的是《海外西经》中的“刑天”,书中记载:“刑天与帝争神,帝断其首,葬之常羊之山,乃以乳为目,以脐为口,操干戚以舞。”画面上刑天没了头颅,一手持斧(戚),一手持盾(干),似乎正在与看不见的敌人猛烈厮杀。陶渊明《读山海经》:“刑天舞干戚,猛志固常在。” 赞颂刑天虽然失败,仍然战斗不已,是中国传统文化中仅见的一个悲剧性战神形象。