薪尽火传

不是指火种传了下来

“薪尽火传”这个成语,今天的理解是:柴薪虽然燃尽了,但是火种却留传了下来,因此用来比喻学问或思想一代代地传承下来。在今天的语境中,这样理解也没有什么错误,但古人使用这个词的原意却并非如此,其中不仅牵涉到“火”字的释义,而且还能从中见出古人燃薪的礼仪。

庄子在《养生主》中议论道:“指穷于为薪,火传也,不知其尽也。”唐初道教学者成玄英注解道:“穷,尽也;薪,柴樵也;为,前也。言人燃火,用乎前之,能尽燃火之理者,前薪虽尽,后薪以续,前后相继,故火不灭也。”说得很清楚,前薪快燃尽的时候,用手拿着后薪向前去燃火,如此相继而火不会熄灭。

古时的“烛”不同于今天的蜡烛。“火在地曰燎,执之曰烛。”“燎”即“庭燎”,以芦苇为干,用布缠裹,再用油脂浇灌;将“庭燎”举起来就叫“烛”。因此古时的“烛”其实就是火炬。《左传·庄公二十二年》载:“饮桓公酒,乐。公曰:‘以火继之。’”尚秉和先生在《历代社会风俗事物考》中说:“火者,即烛也,因燃薪为烛,其光甚大,故亦谓曰火。汉魏以后,始以灯烛为照夜之专名。凡在屋内者,无曰火矣。”

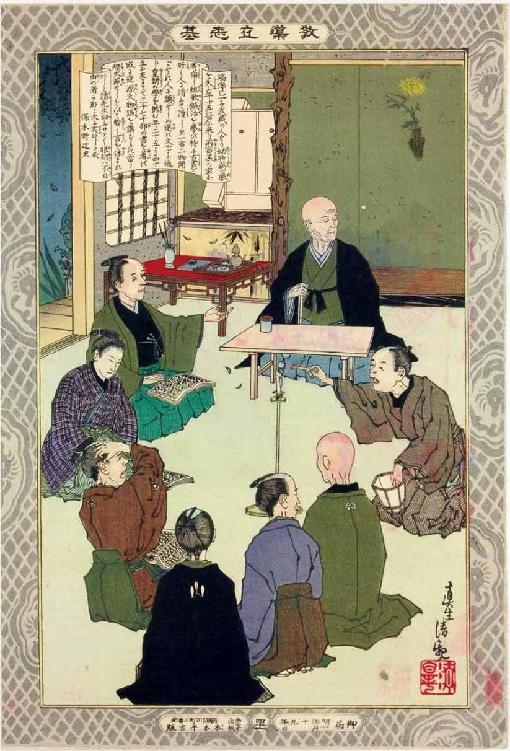

《礼记·少仪》中有“执烛抱燋”之句,尚未燃着的火炬称“燋(qiáo)”。何谓“执烛抱燋”?尚秉和先生说:“薪之燃甚速,故亲执其既燃者,复抱未燃者,以待续爇。”燃火曰“爇(ruò)”。古时饮宴,有专门负责执烛的人,不仅要坐在屋角,而且不参与辞让或作歌,怕的是不专心而引起火灾。“执小林清亲(小林清親,1847—1915),日本明治时期版画家与浮世绘师,明治浮世绘三杰之一,被称为“最后的浮世绘大师”。他的画作吸收了西方绘画的光影明暗表现手法,并借鉴石版和铜版画技法,用以表现晨曦、日暮、夜灯、雨霭的微妙光感,称为“光线画”,作品风靡一时。晚年他又转向传统版画以及其他题材的创作。

《教导立志基塙保己一》,小林清亲绘,一八八六年。

这幅画描绘了日本江户时代后期著名学者塙保己一的一则逸事。塙保己一生于武藏国,五岁失明,十三岁时前往江户,学日本古史、古代制度,后应水户德川家之请,校订《大日本史》。宽政五年(1793),主持“和学讲习所”,编有《群书类从》等大型文献丛书。一个夏日晚上,塙保己一正在给弟子们讲《源氏物语》,忽然风吹烛灭,塙保己一浑然不觉,依然讲述。弟子们在黑暗中看不清书籍,有些失措,提醒老师等烛火点燃后再继续,塙保己一便笑道:“目明反倒不自由了。”这幅画与这则逸事曾收入明治时代小学教科书。

烛抱燋”即成玄英所说的“前薪虽尽,后薪以续,前后相继”,执烛的人不能让火燃尽。

《管子·弟子职》中有详细的执烛之法:

“昏将举火,执烛隅坐。错总之法,横于坐所。”弟子执烛坐在屋角,柴薪横放于地。

“栉之远近,乃承厥火。居句如矩,蒸间容蒸。”烛烬快完时及时接续,接续的柴薪要如法放置在原处,柴薪之间还要留有间隙。

“燃者处下,捧椀以为绪。”下面有碗承接烛烬。

“右手执烛,左手正栉。有堕代烛,交坐毋倍尊者。乃取厥栉,遂出是去。”右手执烛,左手修剪烛烬,累了就换人,不能背对着老师。最后收拾烛烬,倒到外面去。

“前薪虽尽,后薪以续,前后相继”,“执烛抱燋”,“居句如矩”,这才是“薪尽火传”的本义。“火”并不是指火种,而是指不停续上的后薪即“燋”。唐代蜡烛普及之后,再也用不着“执烛抱燋”,“火”字遂被理解为火种,薪尽而火种留传了下来。